“伊朗考古:从旧石器时代到阿契美尼德帝国时期”是公司人文社会科学研究院与十大网投靠谱平台合作开设的课程,由公司人文社会科学研究院访问教授、德黑兰大学考古学系法兹里教授(Hassan Fazeli Nashli)主讲。课程主要在介绍伊朗概况、环境及伊朗考古学史的基础上,按照时间序列,系统介绍旧石器时代至波斯帝国阿契美尼德王朝时期(500,000- 330BC)的考古学研究现状与基本认识,涉及当地最早的人类与其文化、农业的出现和扩散、城市与文明社会的发展、埃兰文明、波斯帝国等重大问题。

2019年5月7日晚,公司人文社会科学研究院访问教授、德黑兰大学考古学系法兹里教授(Hassan Fazeli Nashli)主讲的“伊朗考古:从旧石器时代到阿契美尼德帝国时期”课程第九讲在红五楼5211举行,本讲主题为“伊朗东部的青铜时代:吉罗夫特文明(3,000-1,200BC)”(East Iran Bronze Age :Jiroft Civilization)。

背景介绍

正如之前的课程提到过的,伊朗高原的历史可以被划分为两个大的城市化过程,前者大致从公元前7千纪延续到公元前2千纪,后者则从公元前2千纪延续至今。第一个城市化过程的开始以定居、农业和畜牧业的出现为标志,大致在公元前3千纪发展到顶峰,这是人类历史上消逝的黄金时代,长距离的贸易、大型城市、书写系统和艺术,乃至最早的国家都出现于这一时期。本讲的主题吉罗夫特文明(Jiroft civilization,又称哈利勒路德文明Halil Rud civilization)便是这一时期伊朗科曼省(Kerman province)的主要考古学文化,也是这一时期当地文明成就的集中体现。

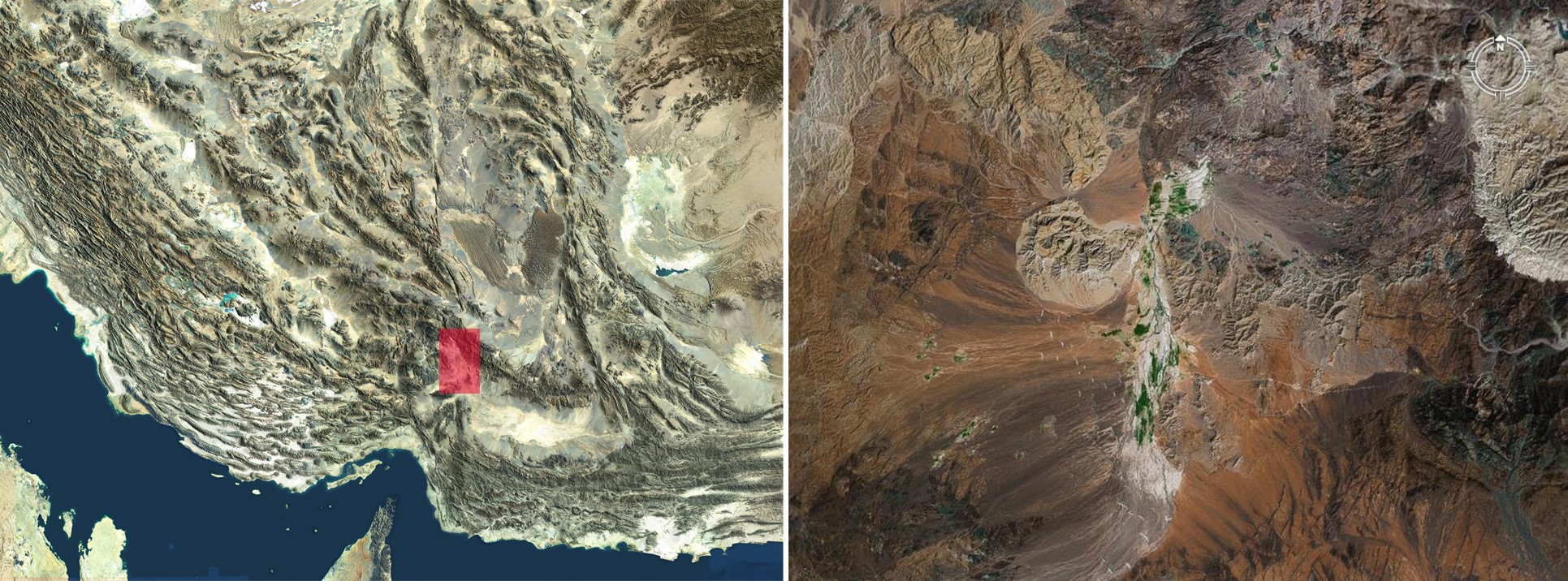

吉罗夫特地区(即哈利勒路德谷地)位于伊朗东南部,整个谷地为西北-东南走向,北起现在的吉罗夫特市以北的扎格罗斯山脉 (Zagros Mountain),南至贾兹穆里安盆地 (Jazmurian Basin),长约四百公里,平均海拔约550米,东、西、北三面高山环绕,最高海拔达4420米。当地气候炎热干燥,夏季最高温度可达47摄氏度,冬季最低温度为2摄氏度,年平均降水约为251毫米。这种特殊的地形和气候条件,导致当地冬季常常洪水频发,虽然每次洪水的持续时间大多不会超过一小时,但由于水量较大,仍会造成灾害性破坏。不过,当地居民大多住在相对较高的台地之上,一般洪水造成的破坏相对较轻。从另一个角度讲,洪水会带来较为肥沃的泥沙,并降低土壤的盐碱度,某种程度上,反而成为当地人类生存的一个有利因素。这一地区自然条件的另一大优势是较高的地下水位,在很多位置甚至形成了天然的自流井,可以用于灌溉土地。这里也因此成为整个科曼省最适合进行农业生产的区域,有“小美索不达米亚”之称。

吉罗夫特地区所在位置及其地貌鸟瞰图

不过,某种程度上受到洪水沉积的影响,当地的很多遗址长期未被发现,我们对这一地区的早期文化知之甚少。斯坦因(Aurel Stein)于1932年在巴基斯坦、伊朗和伊拉克等地的考古调查和发掘曾涉及这一地区,当时获得的考古资料为我们了解这一地区的早期文明提供了零星的线索。其后近三十年间,当地几乎没有任何考古工作。直到1960年代,Beatrice de Cardi对Bampur遗址进行了短期发掘,Joseph Caldwell和他的团队对Tal-I Iblis进行了长期的调查和发掘工作。1960年代末到1970年代初,C.C. Lamberg-Karlovsky 对Tepe Yahya遗址进行了6次发掘,并发现了滑石和绿泥石器物的生产证据,从而将这里的发现与之前市场上出现的盗掘品联系起来。其后,一些零星的考古工作也在Shahbad等遗址展开,M. Sajjadi还在1984年对这一地区进行了考古调查。然而,关于当地早期文明认识的突破性发现却是源自2001年哈利勒河(Halil Rud,Rud在波斯语中意为河流)的一次大洪水。这次洪水破坏了多处墓地,使得很多长埋地下的精美文物重建天日,却也导致了2001-2003年对当地遗址更为疯狂的盗掘。在此背景下,2003到2009年Youssef Madjidzadeh主持了对Konar Sandal和Mahtoutabad两处遗址的抢救性发掘,同时还在2004-2010年及2015年对哈利勒河谷进行了系统的考古调查。此外,对盗掘文物的追缴工作自2004年一直持续至今。我们对当地早期文明的认识主要是基于近十余年的上述发现和研究。

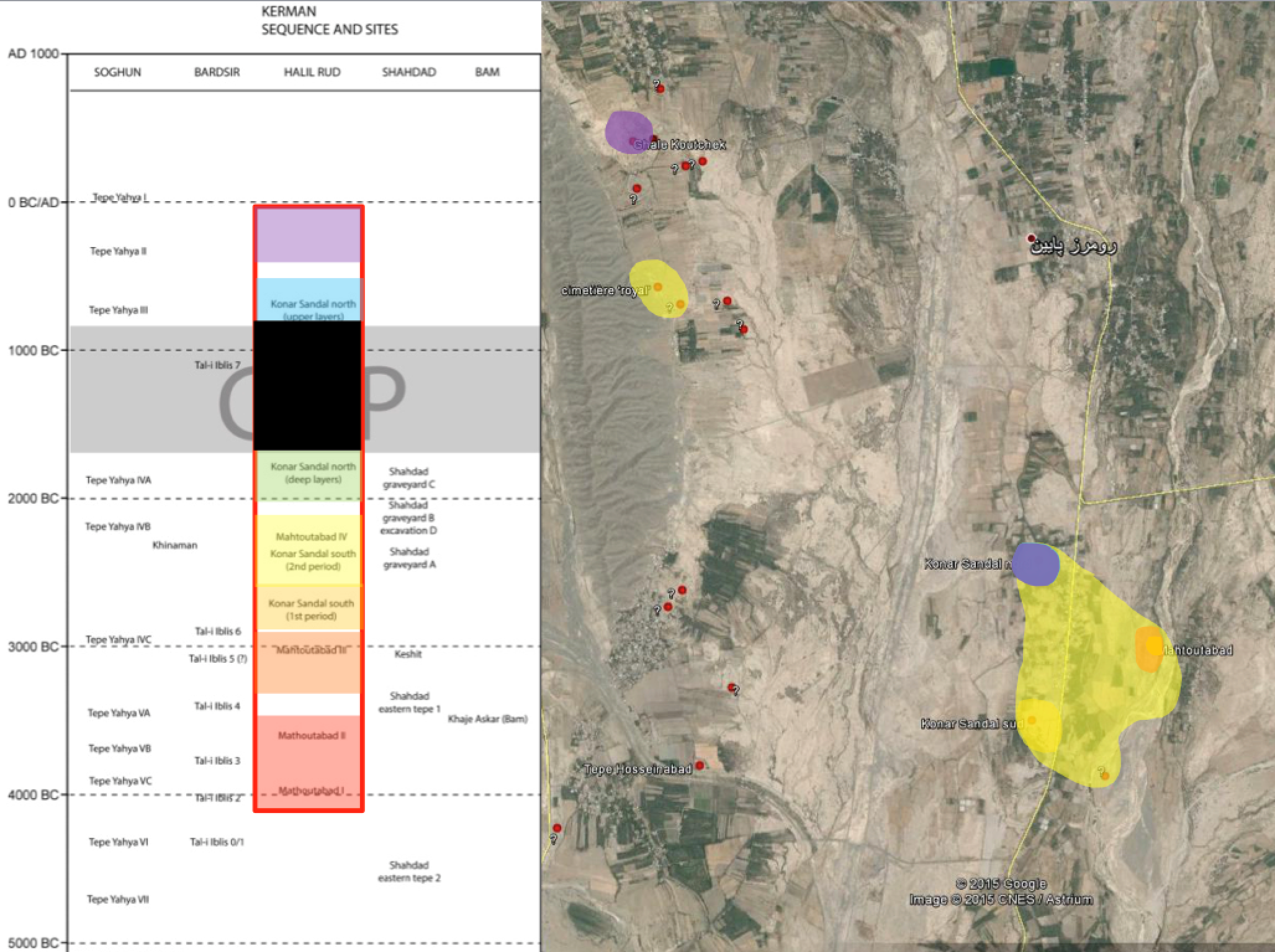

吉罗夫特地区的考古学年代序列

吉罗夫特地区所在的科曼省,最早的新石器时代文化至少可追溯到公元前7000年,以Tepe Gav Koshi为代表的遗址发现了公元前6千纪的房屋、陶筹、陶塑动物和陶器等。这里出土的陶器与法尔斯地区十分相似,使用植物茎秆作为掺合料,表面磨光并常见彩绘。对于此后的公元前6至4千纪之间近两千年的吉罗夫特地区早期历史,目前所知甚少。

科曼省新石器时代遗址出土的彩陶、陶筹与陶塑

当地约公元前4000年以来的考古学文化序列主要是基于近十余年的发现与研究,特别是Konar Sandal和Mahtoutabad遗址的发掘建立的,其中Konar Sandal遗址实际上包括相距数公里的南北两个墩台。根据当前的认识,吉罗夫特地区这一时期的文化序列依次为Mahtoutabad遗址I、II、III期——Konar Sandal南墩台第1、2期)——Mahtoutabad遗址IV期—Konar Sandal北墩台下层。这一时段,大致从公元前4100年延续到公元前1700年,期间可能存在几个短暂的年代缺环,之后经过大约近800年的空白期,才出现了以Konar Sandal北墩台上层和Ghale Koutchek为代表的更晚阶段遗存。

吉罗夫特地区考古学文化序列及各时期代表性遗址分布图

公元前四千纪的吉罗夫特地区

对于该地区公元前四千纪考古学文化面貌的认识主要基于Mahtoutabad遗址I、II、III期遗存的发现, 其中I期遗存主要集中发现于遗址探沟I和IV的最下部,距现代地表约4米以上,年代大约为公元前4000-3600年。这一时期最主要的发现为一处疑似椭圆形的房址(oval hut),南北长约9.5米,东西宽约8米,房址地面垫土呈绿色,其上发现有火塘和大量陶器、石器和动物骨骼等。这一时期的陶器主要包括盆、筒形罐(cylindrical jar)、鼓腹罐、彩陶斜腹杯等。Mahtoutabad第I期的彩陶比例高达35%以上,制作工艺也比之后各阶段更为复杂。以彩陶斜腹杯为例,其表面纹饰分为数层,需经过多次绘制和烧制才能完成。此类陶器之前在本地的其它遗址如Tepe Yahya等也有发现,甚至可能与巴基斯坦梅赫尔格尔(Mehrgarh)第IV期的同类器物有所联系。

Mahtoutabad第I期出土的彩陶斜腹杯

Mahtoutabad第II期的主要堆积为厚约1.1米的地层,性质不明,发掘区域内未发现这一时期的房址等生活遗迹,主要遗物为各类陶片,大多破碎度较高,器形包括斜腹杯、碗、小筒形罐等,与1967年Caldwell发表的Aliabad式陶器较为相似。相比于第I期,本期彩陶的比例明显减少,仅占所有陶片的15%左右。此外,这一时期还发现有少量的石器和动物骨骼残块。整体来看,Mahtoutabad第II期是第I期的延续,但相较于I期而言,制陶技术明显更为简单,具体年代范围尚不清楚。

Mahtoutabad第III期遗存主要见于遗址东部临近哈利勒河的发掘区内,即探沟V中。这一时期也未发现房址等生活遗迹,文化遗物主要发现于河流相的二次堆积之中。从堆积形态来看,这一时段可能是一个较为干旱的时期,2-3次突发的洪水侵袭了Mahtoutabad,并形成了这一层堆积。出土的器物大多为完整器或基本完整,因此,当时人们可能生活在离这一自然堆积不远的区域。从出土遗物看,这一时期与遗址II期之间缺乏明显的联系,却表现出乌鲁克文化的强烈影响。遗址中发现了大量的BRB陶器(伊朗西部地区乌鲁克扩张期的典型器,参见第7讲纪要)、粗陶浅盘、尖底瓶、单耳鼓腹罐等。此外,该遗址还出土了三块陶镰残块,与欧贝德-乌鲁克传统的同类器十分相似,表明当地与美索不达米亚地区也存在着某种联系。由于缺乏测年材料,Mahtoutabad遗址这一时期的年代也不清楚,但通过与周边地区年代序列的比对,可将其大体推定在公元前3200-3000年。

Mahtoutabad第III期主要陶器

总体而言,虽然目前吉罗夫特地区公元前四千纪的文化遗存发现十分有限,但从已有的证据不难看出,当地在这一时期已经与伊朗其它地区、巴基斯坦、乃至美索不达米亚地区产生了一定的交流甚至可能存在着一些特殊器物的跨地域流通。

公元前三千纪的吉罗夫特与早期文献中的Marhaši

对于公元前三千纪的吉罗夫特地区历史而言,一个重要的问题就是Marhaši这个楔形文字记载中的城邦国家。这个名称主要见于萨尔贡一世治下的阿卡德帝国到汉谟拉比治下的巴比伦帝国之间这一时段,延续时间长达500年以上,其出现时间很可能在萨尔贡一世建立阿卡德帝国之前。

根据文献记载,Marhaši开拓了到达波斯湾和霍尔木兹海峡的通道,从而可以进行大规模的区域间贸易活动。他们不仅将本地生产的绿泥石器物,以及绿泥石、滑石和其它本地宝石等原料运送到周边国家,还从更远的东方地区转运天青石、玛瑙和黄金等珍贵的原料和工艺品。在此基础上,Marhaši发展成为当时伊朗东部一个非常重要的政治、经济和商业中心。楔形文字资料显示,Marhaši与两河流域的早期王国之间有着频繁的政治联姻、军事互助和其它形式的交流,乌尔第三王朝时期舒尔吉(Shulgi)就曾将自己的女儿Nialimmidashu嫁给了Marhaši国王Libanukshabash。

对于这样一个重要而神秘的国家,研究者们一直试图寻找到证据以确认其具体位置等信息。Steinkeller根据文献记载中的相对位置,于1982年提出Marhaši应该位于伊朗法尔斯省的东部及邻近的科曼省境内。随着近十余年来吉罗夫特地区最新的考古发现,更多研究者开始支持这一观点,认为吉罗夫特地区就是楔形文字中记载的Marhaši。

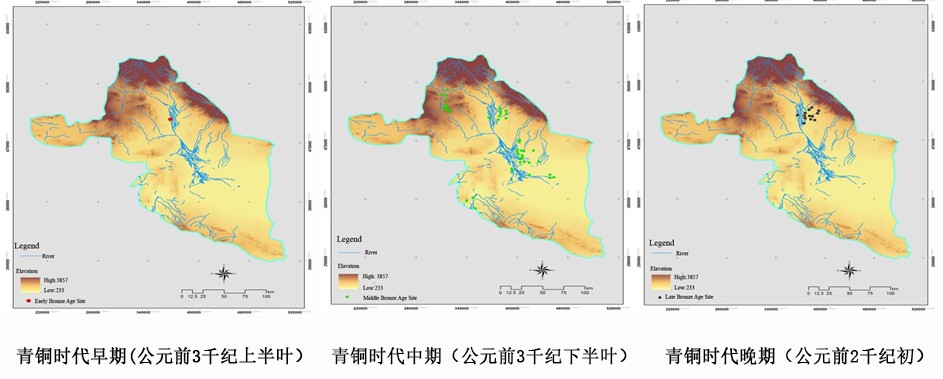

相比于公元前四千纪,进入公元前3000年以来,吉罗夫特地区的聚落数量、物质文化成就乃至社会组织确实出现了明显的变化。根据2004-2009年间N. Soleimani主持的对吉罗夫特地区的考古调查,当地共发现青铜时代遗址65处,大多位于谷地中部的平原区域。其中青铜时代中期,也就是公元前三千纪下半叶出现了聚落数量的爆发式增长,其后在公元前二千纪初期,聚落数量明显减少。这一过程与文献记载中Marhaši王国的存在时间大体相当,也就是Konar Sandal南墩台第1、2期和Mahtoutabad遗址IV期这一时段。

吉罗夫特地区青铜时代各阶段遗址分布图

Konar Sandal遗址南墩台发现了大量属于这一时期的房址,大多为长方形房间组成的独立建筑,彼此之间留有一定的间隔,并不聚集分布。该遗址最为重要的发现之一是公元前三千纪下半叶的一个大型建筑群,周围建有防御墙,可能为一处城堡。其中一个房间内发现了残存的男性塑像,整个塑像倚墙而建,仅残存下半部分,双手合拢于腹部,衣裙部位有黑色彩绘装饰。从残存部分来看,应当与伊拉克的Tell Asmar及美索不达米亚其他地区神庙中发现的神像十分相似。

Konar Sandal遗址南墩台发现的房址及人像雕塑

Konar Sandal遗址出土的动植物遗存并不十分丰富,各单位植物遗存密度很低,已鉴定出的主要农作物包括大麦、小麦和家山黧豆,此外还发现有椰枣、葡萄和枣等果实类遗存。Konar Sandal遗址南北墩台2004-2005年发掘所获的动物遗存中,按照可鉴定标本数计算,山羊的比例高达78%左右,其次为牛,约占15%,绵羊的比例仅占3%左右,此外还发现有少量的瞪羚、猪、马等其它动物遗存。从这些数据来看,当时的生业经济大体上是一种农业与畜牧业并存的形态。

公元前三千纪吉罗夫特地区的陶器主要包括红底黑彩的彩陶、灰底黑彩的彩陶、刻划纹灰陶等,纹饰以条带状分布的几何纹、动物形纹饰为主,比较有特色的器形包括带有蝎尾状把手的罐、带有管状流的罐和筒形器等。这一时期的遗址还发现有数量较多且制作精美的青铜器,但大多来自于追缴的盗掘文物,代表性器物为青铜浅盘,盘内通常装饰有鸟或兽形象。

Konar Sandal遗址出土的代表性陶器及被盗掘的青铜器

此外,Konar Sandal遗址还出土了数量较多的封泥或泥板等带有滚印痕迹的残片,其中最大的一件长约20厘米,高约5厘米。这些滚印的主题主要包括头部装饰有鸟或牛的人像、手持弓箭的男性以及其它动物形象等。除了这些常见的形象外,在一块泥板残块上还发现有疑似文字的滚印痕迹,为进一步探索和了解当地的行政管理体系提供了重要的线索。

对于公元前三千纪的吉罗夫特地区或者所谓的吉罗夫特文明而言,还有一类非常重要的器物就是绿泥石制品。这类工艺品曾广泛见于西亚地区的很多遗址,美索不达米亚多个中心城址的神庙中都发现有这类器物。鉴于这种广泛分布的现象,研究者曾视之为一种本地生产,但具有跨文化共性的工艺品。1967-1975年对Tepe Yahya遗址的发掘还发现了一个小型的绿泥石工艺品作坊,年代大约为公元前三千纪晚期。吉罗夫特文化的发现和几处重要遗址的发掘使得我们了解到这里才是绿泥石工艺品的制作和流通中心,这类工艺品应被定义为吉罗夫特风格或哈利勒路德风格(Halil Rud style)。此外,吉罗夫特地区的这类器物大多是从墓葬中盗掘的,也就是说它们很可能是某种用于丧葬等仪式性活动的特殊器物。

绿泥石及其它宝石制品主要出土地点及贸易路线图

这些绿泥石制品常见的器形包括倒锥形容器、筒状容器、杯、盘和手提袋状器物以及雕像等。其上的刻纹常见有几何形纹饰、建筑、植物、动物以及人像等主题,其中建筑类主题主要见于筒状容器上,动物类主题中蛇猫或蛇鸟相斗的场景非常普遍。人像多为男性形象,通常为长发、蓄须、赤裸上身,下身着裙子,有时还带着项链,女性形象则很少出现。这些男性形象通常正在与牛、蛇、猫或者蝎子进行搏斗。此外,另一个常见的装饰主题是洪水,有研究者认为这可能展示的是关于洪水的神话传说,而这又可以进一步与哈利勒河流域的地貌条件以及易发洪水的事实联系起来。除了刻纹外,这些绿泥石制品上还常镶嵌其它宝石或贝壳进行装饰。

吉罗夫特及其它地区发现的绿泥石制品

除了上述器物外,绿泥石制品中还有一类特殊的器物,可能是用于游戏的棋盘。此类器物大多为双翅合拢的鸟形,也有一些做成拟人化的蝎形,共同特点是其上都有20个小格。由于此类器物大多来自追缴的盗掘文物,仅能确定其出土地点在吉罗夫特地区,具体年代难以确定。不过,使用此类棋盘的游戏可能是世界上最早的棋盘类游戏,早于美索不达米亚的乌尔皇室博弈(the Royal Game of Ur,最早出现于约公元前2600年前后)和埃及的Tau(最早出现于约公元前1600年前后),三者都是一种二十格游戏。

吉罗夫特(左)、乌尔(右上)及埃及(右下)出土的二十格游戏棋盘

小结

随着吉罗夫特文明的发现,对于以Mahtoutabad和Konar Sandal为代表的物质遗存我们今后应该统一称之为“吉罗夫特风格”。 虽然伊朗(尤其是伊朗东部)在青铜时代出现了多个强大且带有明显区域交流特色的社会政治群体,吉罗夫特文明仍应被看作是一个具有明确的自身边界和独立认同的区域文明。吉罗夫特文明和伊朗东部地区的其他社群在大约公元前2500-1800年已经与波斯湾南部、印度西北部、中亚南部和阿富汗等地有所联系。包括吉罗夫特在内的伊朗青铜时代文明并非美索不达米亚影响下的次生国家(secondary states),但就各自所处的自然环境和文化因素而言,我们也要看到青铜时代的伊朗社会确实是相当复杂的。

(所有图片均来自Hassan Fazeli Nashli教授课程ppt,文章版权由本文作者所有,转载授权请联系网站后台)

课程内容安排

第1讲:何处是伊朗——伊朗概况

第2讲:伊朗考古学发展史

第3讲:伊朗的早期人类及其活动(500,000-12,000 BC)

第4讲:新石器时代从狩猎-采集者向农牧人群的转变(12,000-6,000BC)

第5讲:伊朗在城市与文明社会兴起与扩散过程中的作用(6,000-2,000BC)

第6讲:流动畜牧业在国家起源过程中的作用

第7讲:伊朗最早的国家?原始埃兰文化(3200-2800BC)

第8讲:原始埃兰文化之外:新石器时代晚期到早期外高加索文化时期的伊朗西北地区(3,200-1,100BC)

第9讲:伊朗东部的青铜时代:吉罗夫特文明(3,000-1,200BC)

第10讲:伊朗东部的青铜时代:被焚之城与赫尔曼德文明的形成

第11讲:青铜时代的埃兰与其近邻(2,900-1,100BC)

第12讲:铁器时代的乡村、城市、国家与帝国(1250-330BC)

第13讲:波斯阿契美尼德王朝:一个世界帝国的考古学(550-330BC)

课程主要参考书目

Hole, F. (ed.) (1987) The Archaeology of Western Iran. Settlement and Society from Prehistory to the Islamic Conquest. Washington: Smithsonian.

Roaf, M. (1990) Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East. Oxford: Facts on File.

Harper, P. O., J. Aruz and F. Tallon (eds) (1992) The Royal City of Susa. New York: Metropolitan Museum of Art.

Curtis, J. (ed.) (1997) Mesopotamia and Iran in the Persian Period: Conquest and Imperialism 539-331 BC. London: BM.

Potts, D. T. (1999) The Archaeology of Elam. Cambridge: Cambridge University Press.

Curtis, J. (2000) Ancient Persia. London: The British Museum.

Wilkinson, T. J. (2003) Archaeological Landscapes of the Near East. Tucson: University of Arizona Press.

Stöllner, T., R. Slotta and A. Vatandoust (eds) (2004) Persiens Antike Pracht. Bochum: Bochum Museum.

Matthews, R. and H. Fazeli Nashli (eds) (2013) The Neolithisation of Iran: the Formation of New Societies. Oxbow: BANEA.

Petrie, C. (eds) (2013) Ancient Iran and Its Neighbours: Local Developments and Long-range Interactions in the 4th Millennium BC, Oxbow books.

Potts, D. T. (ed.) (2013) The Oxford Handbook of Ancient Iran. Oxford: Oxford University Press.

撰稿:邓振华

排版:崔嘉宝