一

公元1934年3月的一天,一位峻瘦的花甲老人风尘仆仆地从中国远渡重洋赶回多伦多,就任加拿大皇家安大略考古博物馆(Royal Ontario Museum of Archaeology)远东部主任,几年后兼任多伦多大学中国研究学系(今东亚系的前身)第一任系主任。他就是威廉姆·查尔斯·怀特(William Charles White),当时他刚刚辞去了天主教圣公会 1中国河南教区主教的职位,开始了他后半生在多伦多从事中国文化研究的生涯。作为一名民国初年在中国的加拿大传教士和文物收藏家,他的中文名字更为大家熟知——怀履光。

怀履光( 1873-1960)在孩提时代就随家人从英格兰移民到加拿大,长大后,在多伦多大学的Wycliffe College宗教学院读书,毕业后成为一名天主教圣公会的神职人员,曾服务于多伦多的圣奥尔本(St.Albans)大教堂。1897年,年仅23岁的怀履光,决定加入加拿大传教人员到当时贫穷落后的远东地区传送福音。他被选派到福建省的建宁县,取名怀履光,从此开始了他在中国的38年的传教人生。1907年,怀履光因传教得力,在建宁成功地吸引了众多教徒,晋升到福州市主持教会工作。三年后,36岁的他成为当时全球圣公会最年轻的主教,主持中国北方教务,移居河南首府开封,直至1934年。

这位河南主教被当时因修陇海铁路而频繁出土的中华文物的魅力吸引了,深深倾倒于这个地区的古代文化。特别是他受到两位加拿大友人的影响,一位是曾为金陵大学(今南京大学的前身)校董的福开森,另一位是任教于齐鲁大学(今山东大学的前身)的明义士。怀履光从两位学者那里学到了许多中国考古和文化的知识,从此一发不可收拾,开始寻找各种机会收藏中国文物。毕竟是近水楼台先得月,身处中原文明发源地的中心,怀氏借助于不少服务于村落的下级教士,涉猎于出土文物的收购。1924年的一天,他趁回多伦多休假期间,造访了皇家安大略博物馆,结识了当时的考古博物馆馆长查尔斯·柯雷利(Charles Currelly)。表达了他可以为博物馆在中国收藏文物的想法。他对中国历史和中国古物市场的渊博知识赢得了柯雷利馆长的信任与尊敬。当时博物馆已经收藏逾万件中国文物。之前为该博物馆在中国的收购代理、天津永福洋行的老板乔治·克劳弗(George Crofts)不幸第二年病逝,这样,怀履光就成为该博物馆在中国非正式的文物收购的代理人。怀氏从此就开始大张旗鼓地收藏中国文物。按其传记作者路易斯·沃姆斯利(Lewis C.Walmsley)的说法,1924年到1934年间怀履光有了另一份新的“职业”,即成为皇家安大略博物馆专职中国艺术收藏家。显然在他的心目中,这一职责与侍奉上帝具有一样的重要性 。

怀履光敏锐地捕捉每一个千载难逢的收藏机会。1925年是怀履光开始为皇家安大略博物馆收集中国古物的第一个年头,单单在这一年当中,他就从开封邮局为博物馆发出了8批货箱,共计300多件古物。用Walmsley的话说:“这些器物尺寸各异,小到细碎的装饰部件和小型建筑构件,大至体量巨大的墓葬顶盖。”从博物馆中存档的怀履光相关的邮运清单显示,从1924年到1934年的十年中,经怀履光的手来自开封的74批货运,将近8000件文物抵达多伦多的博物馆。柯雷利馆长一度为其惊人的收购速度而发愁,以致于要请求怀履光停止收集。然而,怀履光丝毫没有停步,因为他知道自己收集的器物将为博物馆带来难以估量的研究和教育价值。怀履光收藏的文物多为安阳、洛阳等地出土的陶器、青铜器、玉器、车马器、骨器等,其中最著名的是洛阳金村大墓的遗物。此外,还有已经举世闻名的山西兴化寺元末明初的佛教壁画和其他后代艺术品。

由于中国政治环境的剧变,怀履光为皇家安大略博物馆收藏古物的活动终于1934年。1930年,民国政府颁布了第一部《古物保护法》,1931年7月3日颁布的《古物保护法施行细则》付诸实施,使得流出中国的古物数量骤减。毫无疑问,搜集和出口中国文物的黄金时代结束了。1933年正值怀氏六十花甲,8月4日怀履光在致柯雷利馆长的信中,这样表达了他的心情:“……现在能为博物馆做更多的机会已经结束了……我在这里和我的继任所需要做的交接工作已经完成。”第二年3月15日,怀履光携夫人从上海搭乘“亚洲皇帝号”(Emperor of Asia)邮轮回到了多伦多。

二

加拿大皇家安大略博物馆1912年由安大略省议会立法通过建馆,于1914年3月19日正式对外开放。博物馆由当时多伦多大学的5个教学博物馆组合而成,即动物博物馆、古生物博物馆、矿物博物馆、地质博物馆和考古博物馆。1955年后博物馆独立于多伦多大学。现在,皇家安大略博物馆是加拿大最大的人文历史和自然历史综合“大百科全书型”博物馆,收藏文物和自然科学标本约600万件。在世界文化方面,主要藏品和研究领域有埃及、东亚、西亚、希腊罗马、欧洲文明、美洲考古、民俗人类学、纺织和服饰以及加拿大文化等九大部分。文物收藏历史最长,藏品最丰富的部门是埃及和中国。中国文物收藏3.5万余件。2007年新馆改建之后,有5个中国文物常设展厅(通史、壁画、石刻、建筑和书画)。可以说,加拿大皇家安大略博物馆是世界上收藏中国文物数量最多、种类最全的屈指可数的博物馆之一。其文物收藏的特点不在于宫廷重器,而是民间文化遗产。藏品中有许多20世纪初海外收藏家所不关注的文物,现在却成为中国考古学研究和中国艺术史研究的一笔重要的资料。比如说,该馆收藏的百余方来自河南的空心砖。

皇家安大略考古博物馆第一任馆长是柯雷利。他是多伦多大学的埃及考古博士,曾经与享有盛誉的埃及学家和考古学家皮特里(W.M. Flinders Petrie)共事。皮特里后来成为中国考古学先驱夏鼐(1910-1985)的博士研究导师。柯雷利亲身参与了田野调查、发掘和收藏埃及古文化,使得该馆最终成为全世界质量最高、规模最大的埃及文物收藏地之一。同时,柯雷利也是当时能意识到中国古代文明与古代埃及文明同样渊源流长的学者之一。他积极推动了该馆中国文物的收藏,并希望能够通过对比研究对公众进行世界历史教育。该馆收藏最早的中国文物是1907年由柯雷利在埃及旅途中于开罗收购的两件汉代绿釉陶壶。之后,馆藏中国的文物大多数通过伦敦的古董商进入博物馆。到了1918年,柯雷利结识了在中国做皮货生意的英国人克劳弗,后者其实是给伦敦古董商从天津提供货源的代理人。克劳弗对伦敦艺术市场愈渐不满,并意欲直接与加拿大新兴的博物馆做买卖。于是,柯雷利与克劳弗之间的友谊令中国古物源源不断地从天津直接进入多伦多,他的收藏集中于陶俑、瓷器、造像、织物和绘画等,时间跨度从汉代到清代,其中也包括汉代空心砖。

据统计,现藏皇家安大略博物馆的来自中国河南的各种汉代空心砖一共有108块,可以说是海外博物馆中同类藏品数量和种类最多最全的。最早收藏的一块空心砖是1914年Robert Mond爵士捐赠给博物馆的。从1918年到1924年之间通过克劳弗从天津入藏14块,其中包括一对珍贵的上面涂彩的亚腰形墓顶砖,砖上有浅浮雕的西王母和人物凤鸟。而怀履光一人就为博物馆征集到74件空心墓砖,这些砖基本上都是有花纹和画像的。根据博物馆典藏记录,1925年入馆3块,1926年5块,1929年收藏8块,仅仅1931年一年,怀履光就从开封运回了58块空心砖,其中有55块砖是从洛阳金村附近的邙山汉墓出土的。

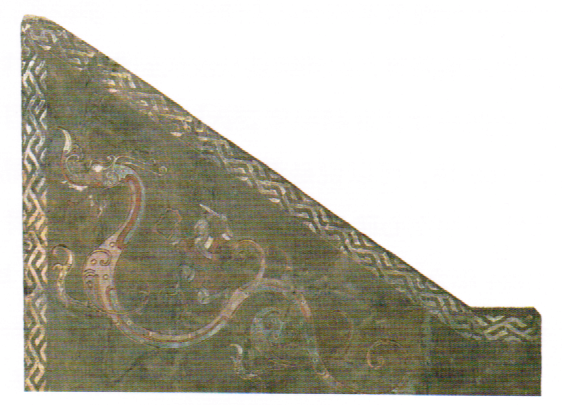

馆藏空心砖的类型有长方形、三角形、亚腰形、柱形,砖上纹饰有几何纹和各种人物、动植物画像,纹饰的表现手法有高浮雕、阴线刻和阳线刻,有的砖上还涂有颜色。现仍保留有色彩的空心砖仅存4块 。怀履光对出自洛阳的55块阴纹画像空心砖进行整理、研究,于1939年缀文出版了这部题为《中国古墓砖图考》的专著。

三

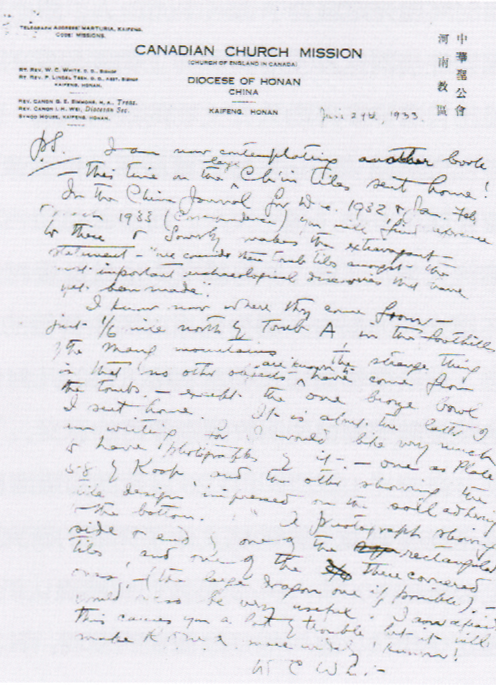

这里提到的55块西汉阴纹画像空心砖是1931年从洛阳金村邙山汉墓出土的。怀履光写给柯雷利馆长的一系列信中,最早提到有关这批画像砖是1931年2月6日的一封信件。怀氏告诉博物馆,他刚刚寄出4个箱子,其中一些错金银的车马器应该是从金村大墓出土的,还有不少更好的遗物已经运到了北京。接着他说,他从姓“Ling”的那里买下5块带画的墓砖,它们有“非常细腻的刻画纹饰,而且特别的是刻有周代或秦代风格的文字,文字应该是表示墓砖在墓中所在位置的。另外还有用朱笔写上去的古文。”他特别提到,其中一块是持盾武士驭龙纹画像砖。皇家安大略博物馆收藏的画像砖中有两块持盾武士驭龙纹砖,一是长方形砖,另一是三角形砖(保留有彩绘)。现在还不清楚,这里提到的这块砖是长方形还是三角形,但是怀氏提到这块砖当时破损厉害但是可以修复(现在也修复了)。怀履光又写到,他同时寄出的还有来源于河南中部鄢陵县汉墓的4块空心砖。这些砖将一起海运到波士顿,再到多伦多。

在通信记录中,有好几封信提到怀氏于1931年底从开封一次性邮出的36块画像砖。在1932年6月的信中提到,这批砖刚刚运到上海,估计走的陆路。“我刚刚得到从上海来的消息,这批砖——一共32块——已抵达上海,路上没有耽搁时间。我想他们马上会上邮轮海运。”(怀履光1932年6月27日致博物馆的信)两个月后,博物馆馆长助理格林威(Greenaway)小姐给怀履光主教信中说:“36块砖已经到了,但是我很害怕去看它们:因为六个箱子都破了。我明白箱子中没有任何包装。箱子倒是按合适砖的尺寸定制的,但是没有任何包装材料来减弱海上的颠簸以此造成对四角的损害。”(格林威1932年8月31日至怀履光的信)半年后,博物馆对这批画像砖做了损坏评估和修复登记,格林戚小姐于1933年1月26日写信给怀氏,继续抱怨:“上个月,我们专门腾出一个房间,将A墓(Tomb A)的砖开箱登记,以便我们能在年终前对损坏程度做全面的评估。有26块砖破裂,其中4块损坏相当严重,其他的程度稍轻。”

这里要说明的是,怀履光的信中提到寄出32块砖,而博物馆两个月后的信中收到是36块。我们估计这是怀履光的笔误,博物馆的登记应该不会错。也许4块从鄢陵县汉墓出土的空心砖是另外装箱没有记数在内。上面怀履光提到的带铭文和持盾武士驭龙纹砖应该包括在这批砖中。很明显,这块着彩的持盾武士驭龙纹砖曾至少破裂成5大块,多亏了博物馆的科技人员,把它修复得完好如初。如今它和其他十余块画像空心砖一起陈列在博物馆展厅中。

如今尚未找到其余画像砖入库的记录,但是可以肯定,他们应该就是1931年被怀履光收购,分批运到多伦多的。从现有的书信档案中,可以知道这批画像砖的收藏与当时金村大墓的发现有密切关系。

洛阳金村大墓发现于1928年,直至1931年由当地农民自行组织挖掘和贩卖。墓中出土大量的青铜器、玉器、错金银车马器和玻璃器等精美文物,相传还包括一套著名的14件彝羌编钟(现12件藏日本泉屋博古馆,2件在皇家安大略博物馆)。当时学者著文该墓属战国韩国国君墓葬,目前推测应为周王墓。传说中怀履光是组织发掘倒卖金村大墓的主要人物,但是根据我们看到的档案记录,他在发掘期间并没有到过洛阳,更没有去过金村。但毫无疑问的是,他应是最积极收购金村文物的人。在金村,当时的确有个美国传教士,叫约翰·林多克(John W.Lindluk),应该是怀履光管辖下的牧师。是他一直在现场关注金村大墓的发掘,所以传说中有可能把两个洋人传教士张冠李戴了。但事实上约翰的确也就是怀履光收购文物的主要买手。通过怀履光,大量金村大墓出土的文物,转卖到数家欧美博物馆和日本博物馆。部分精品收藏在日本泉屋博古馆、华盛顿弗利尔美术馆、哈佛大学艺术博物馆等,大宗文物因怀履光之故入藏皇家安大略博物馆。怀履光于1934年在上海发表英文版的《洛阳古城古墓考》,金村大墓文物一时名声大噪。

怀履光非常积极地为博物馆推荐收藏画像砖,因为他被告知这批画像砖来自出土彝羌钟的大墓——当时怀履光定名为A墓(Tomb A,即上文格林威小姐信中提到的)。因为在当时这种空心砖和砖上精美异常的画像还鲜为人知,所以,说是出自有许多不为人知文物的金村大墓一说让怀履光深信不疑。最先是那位洛阳“Ling”姓古董商将一批画像砖亲自从洛阳运到开封,怀履光买下5块(见上文)。可能是这位古董商说这批砖是从出土“青铜跪人像”的墓中(也就是金村大墓)出土的。这一信息让怀履光大为振奋,因为他当时的主要目的就是收集所有金村大墓的文物。他给博物馆馆长柯雷利接下来的几封信多是强调A墓的重要性,也就是向博物馆说明收藏画像砖的意义。

怀履光1932年4月26日致博物馆馆长助理格林威小姐的信:“明义士先生对彝羌钟的铭文做了详细的研究,现在他倾向于将编钟断代到公元前400年……要是我们能够确认所有的从这个墓出土的遗物都是这个年代,这可能是颠覆性的发现。其实它本身就是这样了。我们正在小心翼翼地给从这个墓中出来的空心砖装箱,希望马上就可以寄出。河南省总督将他收到的20件空心砖交给了河南省博物馆,其中包括一件有龙纹的画像砖。”

推算日期,这里提到的空心砖是在怀氏年前运出36块砖之后的事,所以可以说明他们就是前面提到的55块砖剩余的部分。更重要的是画像砖在运出开封之前,全部做了拓片。其中有一套寄回多伦多,其余的送给学者研究和观赏。怀履光提到:“福开森博士和明义士先生都认为它们是至今发现的中国早期艺术品中最重要的文物。”(怀履光1932年6月1日致博物馆的信)他还引用了福开森的话:“当我收到你寄来的画像砖拓片时,你不知道我有多高兴。它们太棒了!砖上的龙纹以及驭龙武士的图案是我所见到中国早期艺术中最震撼的东西。这种画像要比武粱祠所见的画像更加精美……他们的确是精彩的发现。”

这些拓片大多发表在怀履光的这本书中。稍后,1954年,其中的43块画像砖拓片发表在郭若愚的《模印砖画》一书中。

一开始,怀履光认为画像砖就是A墓的墓砖,但是很快等到金村大墓挖掘到一定程度,怀履光对墓室有了一定的了解,在1932年4月4日的信中,他告诉博物馆:从目前的情况看,这批砖有可能是来自于A墓前的祭祀宗庙。他说他是根据曾经在现场的人告诉他的。到了9月,他却认为“这批砖的年代还是个谜。他们应该出土于这个墓(A墓)的同一地区,但是不可能是从该墓出来的,因为该墓中就没有砖。我们现在猜测他们是用来装饰墓前用于祭祀的宗庙的。”第二年.也就是怀履光发表《洛阳古城古墓考》的前一年,他对博物馆说,他已不再认为这批画像砖和金村大墓有关系。这样,怀履光在《洛阳古城古墓考》一书中自然也就没有报告空心砖,可见他在发表该书时还是做了小心翼翼的考证。那么,既然他推翻了自己一年多前对为博物馆购买的画像砖的年代考证,他还是得给博物馆一个交代吧。结果是我们在他1933年6月29日写给博物馆的信中发现: “现在我知道这批砖是从哪出来的了。他们是来自A墓北部六分之一英里(合267米)的地处邙山脚下的墓葬中。让人惊讶的是,这个墓除了一个铜碗其他什么也没有。那个铜碗我已经寄回家。”这个与画像砖共处的铜碗,怀履光在他这本书第二室中有介绍。但是很遗憾,该铜碗并不在博物馆的收藏中。

至此,怀履光由开封向博物馆发出有关画像砖的信息告一段落。他认为,同时也是本书的观点,这些画像砖是出自公元前3世纪的秦代墓葬中的。当然我们现在知道,这个认识是受到当时材料的局限性造成的。

四

《中国古墓砖图考》(Tomb Tile Pictures of Ancient China)一书1939年作为考古博物馆的研究系列丛书之一由多伦多大学出版。这也是怀履光任多伦多大学中国研究系教授继《洛阳古城古墓考》(Tombs of Old Loyang,1934年)之后出版的第二本书。同年他还出版了《中国竹画册》(An Album of Chinese Bamboo,1939年),之后陆续发表《中国寺庙壁画》(Chinese Temple Frescoes,1940年)、《中国古代骨文化》(Bone Culture of Ancient China,1945年)和《中国古代青铜文化》(Bronze Culture of Ancient China, 1956年),以及著名的三卷本《中国犹太人》( Chinese Jews,1942年)。本书出版时怀履光年龄已高达66岁,可见其老骥伏枥、志在千里的精神。这些著作都是对他早年为博物馆收藏的文物的研究,所以得心应手。但是客观地说,他这一时期著作中的一些学术研究得到了其助手和员工明义士博士的无私帮助 。

本书发表之前,国内的有关汉代空心砖的研究文章只有3篇,王振铎的《汉代圹砖集录》(1934年)中的附说、丁士选的《圹砖琐言》(1937年)和许敬参的《汉朱书圹砖小记》(1937年)。国外的有比利时人毕肯斯、美国人龙喜仁和日本人关野贞的几本书中有关于画像空心砖和画像空心砖墓的资料(见后文《洛阳西汉画像空心砖的发现与研究》)。怀履光在河南开封地位较为重要,接交甚广,与一些学者定有不同程度的交往和研讨。怀书中的一些观点、说法或许来自上述几人,比如:空心砖墓的形制、结构和筑法。但是本书作为研究画像砖最早国外专著,对画像砖研究提出了一些开创性的意见。尽管这些观点因为后来考古资料的发现不再是讨论的核心,但是在当时确实让入耳目一新。怀氏的书主要在以下三个方面对画像砖的研究有抛砖引玉的作用。

第一,怀氏书中提出了空心砖的制作方式,认为墓砖的加工步骤,可能是把砖的一个面和侧面的泥片先放到模具中夯实,然后是另一面的泥片,待其达到一定的干度和硬度便于处理时,再用湿泥从内部弥合(见本书第五章)。从现在的资料看,这种提法是怀履光首先提出的。后来《洛阳烧沟汉墓》中根据考古材料提出的四片黏合法,就证实了怀氏的观点。

第二,怀履光是第一个仔细考察砖上画像,并对木模的制作、复合木模的使用方式、画像的制作详细描写出来的人。他首先将墓砖的刻画和朱书的文字也作为画像砖研究的一部分(见本书第四章)。

第三,他独到的研究表述方法是,对画像分类分型研究。按人物、武器与装备、马、龙、虎和豹等分类,然后,再分型,人物分成军人、平民,军人又分为胡人和汉人等等。这种考古学的研究方法至今也无人用在汉画像的研究上。同时,他还将现代动物学知识运用到各种动物画像的分析、研究中。

因为时代和材料的限制,怀履光的研究只能在当时的研究背景下作出一些大胆的假设。比如他坚持认为这批画像砖为秦代墓砖,因为他考虑到砖上的文字是汉代以前文字,可能是他道听途说地认为这些字是秦将蒙恬创造的(见怀履光1931年2月6日致博物馆的信件)。还有他认为砖上的画像是同一工匠、同一个时期的作品等。现在看来,这些假设,有的被证明是错的,有的在得到考古材料证实前还很难否定。

五

怀履光是个历史性人物。因为洛阳金村大墓的发现和文物的流失,使他在中国成了帝国主义掠夺中国文物的代表。事实上,在20世纪初,像怀履光这样从西方各国到中国传教、工作、从商的外国人,或多或少都对中国文物的流失起到了推波助澜的作用。客观上说这也是民国政府早年无暇顾及文物保护的缺憾。相应的结果是,引起了一批西方艺术考古博物馆竭力收藏中国文物,从此让世界换一个角度看中国,真正地从感官上认识中国的古代文化和历史。这也是不可否认的事实。

一百多年来,研究中国文化的西方学者一代一代地从怀履光这一辈的中国文化亲历者和研究者身上继承了对中国的情结,并已经在各个领域中深度检讨西方对中国文化的诠释。遗憾的是,因为国内几十年的战乱和动乱,与国外学术界已有半个多世纪的隔绝。改革开放之后的中外学术交流,虽然开始了和西方学者在某种程度的互动,但还不能全面了解西方学术思想的渊源。今天我们能够重温怀履光的旧作,寻求的不是学术观点的正确与否,而是能够籍此穿越历史去体验发现。更重要的是,读了这本书,应该有理由为早期研究中国文化无国界学术探索的精神而喝彩!

《中国古墓砖图考》由加拿大传教士怀履光编著,1939年在加拿大出版。该书的出版,开启了加拿大皇家安大略考古博物馆的学术研究系列丛书工作。

该书以二十世纪30年代前后出土于洛阳金村一带汉墓中的55块画像空心砖为研究对象,从墓砖的出土背景、地点、铭文、年代、制作工艺、画像内容和画像砖墓的形制等方面进行研究,是国内外第一部比较全面系统地介绍早期洛阳出土的汉代画像空心砖的著作。但该书一直没有被译成中文,故而不为中国民众所知。

本译稿,在忠实原作进行翻译外,增加三个内容:一、2篇研究文章。《怀履光与洛阳出土的西汉画像空心砖》、《洛阳西汉画像空心砖的发现与研究》;二、64条注释。对原书中的某些名词、人物和错误之处进行注释;三、56张图片。增加了书中涉及的部分画像砖和文物及资料图片。尤其是两篇研究文章,不仅是对《中国古墓砖图考》一书必要的说明和补充,也是关于怀履光和洛阳西汉画像空心砖及画像空心砖墓的最新研究成果。

“观众是通过一种特别的展示形式来了解文物,但这样的展示不应该失掉文物的科学信息。对历史、文化及其发展的诠释都来源于隐藏在博物馆藏品背后的内容中。对博物馆藏品的研究不仅可以展现古代艺术及其创造发明的来源和灵感,而且还为我们现代美术创作提供了新的、不同于以往的启示。更重要的是,这样的研究为我们展现了伟大的文明长河是如何穿过悠长的岁月而流传至今的,尽管这条河流时而宽阔舒缓,时而狭窄迅猛,但它一直保持着壮大、向前发展的势态。”

——皇家安大略考古博物馆馆长 查尔斯·柯雷利

(加)怀履光著,徐婵菲译,沈辰校:《中国(洛阳)古代墓砖画像:公元前三世纪西汉墓砖考古学研究》,郑州:中州古籍出版社,2013年。

本馆索书号K879.444/01